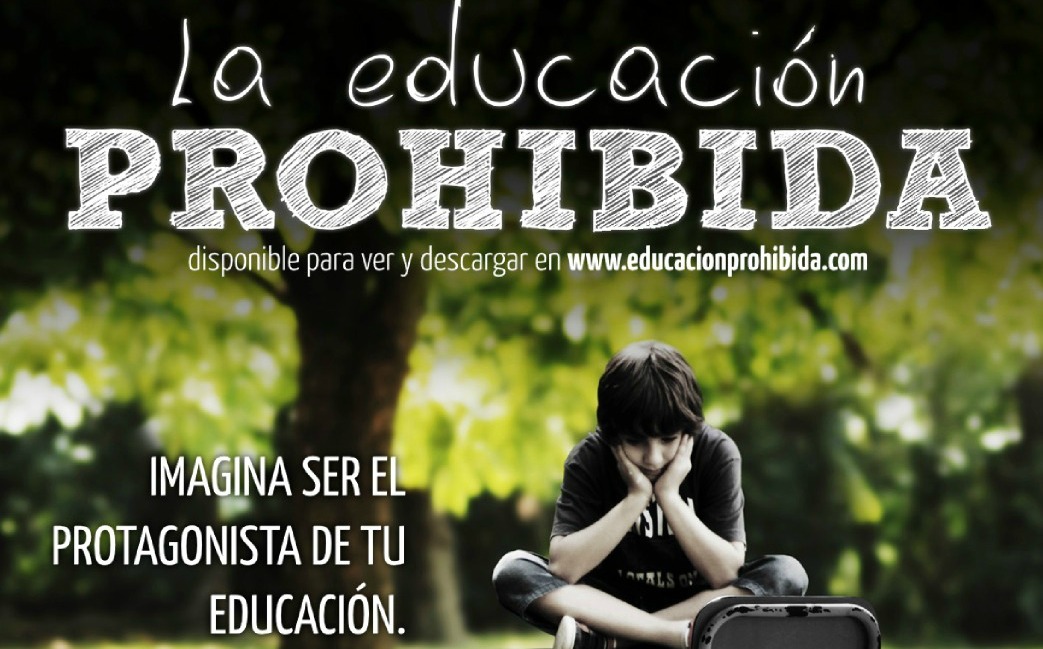

El 13 de Agosto de 2012 finalmente se ha estrenado La Educación Prohibida en internet y 151 salas independientes.

La película se proyecta en 151 salas en 119 ciudades de 13 países, donde será vista por más de 18.000 personas gracias a proyecciones autogestionadas.

Hoy la película está disponible en el sitio web para ver y descargar de forma libre y gratuita, demostrando que existe otra forma de compartir las ideas y proteger la cultura.

Ver sitio:

http://www.educacionprohibida.com/

La investigación:

"La investigación de La Educación Prohibida fue un proceso informal que nos llevó a conocer diversidad de experiencias educativas y personas que reflexionaban sobre otras maneras de entender la educación.

Desde el año 2009 se realizarón más de 90 entrevistas a educadores, profesionales, padres de familia y referentes de experiencias educativas diferentes. Se visitaron más de 45 experiencias educativas no convencionales, muchas de ellas adscriben a diferentes métodos pedagógicos formalmente instituídos y otras están en proceso de creación y desarrollo de nuevas prácticas". (cita textual).

El proyecto ha sido de financiación colectiva.

La película comienza cuestionando la educación tradicional: la relación jerárquica clásica entre maestros y adultos, la división en grupos de edad, la obligatoriedad de las asignaturas, la poca capacidad de elección curricular de los niños y en general el nulo protagonismo de estos en el sistema escolar. La hipótesis de base es que el niño y adolescente no son contemplados como sujetos activos, siendo reducidos a objetos aprendientes y este modelo anula toda motivación y todo aprendizaje creativo posible, y sin creatividad no habría aprendizaje, sin ese espacio donde la duda pueda plantearse no hay ninguna convocatoria posible para el deseo a aprender....o sea en la escuela no hay espacio para el deseo de aprender. O sea en la escuela no hay aprendizaje, entonces.

La propuesta de la investigación es clara: existen desde antes de la Segunda Guerra Mundial diferentes modelos educativos alternativos, como por ejemplo las Escuelas Montessori, e inclusive corrientes de defensores de Educación Sin Escuela (Homeschooling ). Estas propuestas no son abstractas especulaciones, existen escuelas privadas que defienden una educación alternativa e incluso propuestas "de prueba" o "piloto" de iniciativa pública. También padres que sostiene la alternativa de aprendizaje des-institucionalizada y han dejado de enviar sus niños a la escuela. Habría, claro, que analizar, porque estas propuestas no se masifican.

Es necesario, no obstante discutir cuánto debe y cuánto puede cambiar la escuela como institución en un mundo que ha cambiado muchísimo desde la modernidad.

Estoy completamente de acuerdo en muchas de estas propuestas y es esperable que este tipo de iniciativas aliente una inteligente discusión en este sentido.

Sin embargo, el film tiene algunos supuestos que no comparto, como por ejemplo que la escuela sigue siendo la misma institución que nació en el siglo diecinueve. No pienso, que la Escuela no haya cambiado. La autoridad tal como estaba planteada en el siglo pasado, ya no existe, porque ya no existen ni el adulto ni el niño de aquella época. Inclusive habría que pensar que queda de la imagen del adulto tal como es entendido este arquetipo desde el punto de vista clásico.

El posmodernismo instaló la necesidad de ser jóvenes o adolescentes si es posible eternamente, porque para la sociedad de consumo todos debemos ser consumidores y un consumidor es un sujeto que debe ser eternamente dependiente, carente, y fundamentalmente un sujeto sólo apto para el consumo, que cuestione lo menos posible.

Hay otra idea planteada acerca de cómo debe ser el régimen de enseñanza, si deben existir una dirección clara o si debe el docente debe ser un tutor lo menos activo posible. No obstante, al respecto, entiendo que una escuela que no se plantee un escenario con ciertas exigencias no contribuye en mucho a la maduración del sujeto, no lo introduce en un orden de posibilidades. Los horarios, las tareas con fecha de entrega, son situaciones molestas para cualquiera pero introducen al sujeto en una cotidianeidad donde el orden: ordena, clasifica, establece diferencias. El libre fluir del interés del aprendiente es muy bueno....pero dejar de pretender educarlo a través de pautas claras no estoy segura de que lo sea.

Finalmente no estoy de acuerdo con la Escuela desaparezca, si bien educarse en el hogar puede ser una gran alternativa para algunos no lo es para la gran mayoría. En la escuela se comparte diferencias, se accede al mundo desconocido de los otros, y es la llave que le permite a un niño desnaturalizar, a veces una crianza injusta y muchas veces violenta.

Cuando empecé el nivel preescolar, hace cuarenta años (Dios, cuántos!), yo, hija de inmigrantes italianos, desconocía que fuera posible que alguien que no me conociera me pudiera invitar a su casa. Un inmigrante italiano pocas veces hace eso. Claro que también la escuela puede ser muy violenta, tanto como lo es la sociedad, esto nos hace preguntar (como lo deja bien planteado el film) si una educación más libre que autorice y sostenga la creativad pueda producir sujetos menos violentos con intercambios sostenidos en la alegría y el respeto mutuo. No creo que la escuela solamente pueda cambiar el mundo, tampoco creo que quiera hacerlo (sin embargo quienes practican el homeschooling tampoco piensan en eso) La escuela no es una institución revolucionaria. Esa es tarea de sujetos conmovidos por la desigualdad que en un intercambio social sostenido se plantean la urgencia de los cambios. Y a pesar de todo, en los Centros de Estudiantes generalmente se discute política.

Tampoco estoy de acuerdo con que la escuela sea capaz de destruir la creatividad. Nadie puede hacer eso, no lo hizo la Iglesia Cristiana en la Edad Media.

Estoy, por todo lo anterior y mucho más, absolutamente convencida de que la Escuela debe sobrevivir.

Bueno, veamos una y otra vez el film, escuchemos las intervenciones de los entrevistados y valoremos este tremendo proyecto.